全5学部の授業から幅広く学び、 持続可能な人間の生き方を提案する

人々が求める生活環境や地域計画を 提案できる人材を育てるプログラムです。

学長 ウスビ・サコ

4年間の学び

-

1年次

FIRST

幅広い知識、技術を 領域横断的・体感的に学ぶ

1年次は領域を横断して幅広い知識を得ます。建築・都市研究の土台となる、人文・歴史・社会・国際問題をはじめ、人間の多様な生き方について理解を深めていきます。また、設計や製図などの建築の基礎となる技術も学びはじめます。

-

2年次

SECOND

ゼミ活動を開始し 実践的に理解を深める

少人数制を生かし、それぞれが関心に沿ったテーマを個別に研究しはじめます。積極的に学外で調査・研究を行い、実社会の問題に目を向け、自らの課題を発見し考察する。日本文化やグローバル化についても理解を深めていきます。

-

3年次

THIRD

国内外の現地に足を運び テーマを追究する

国内はもちろん、ベトナムやタイ、香港などの東南アジアや、セネガル、ガーナ、マリなどのアフリカ、そしてブラジルといった海外のフィールドに足を運び、現地で研究します。キャンパスに戻ってからは、ゼミでの発表や教員からの指導を通して調査研究の検証を重ねます。

-

4年次

FOURTH

卒業研究に取り組み 新しい提案を行う

調査研究で深めた現状への理解と、これまでの経験から得た知見をもとに、人々の暮らしやコミュニティのあり方、街づくりなどについて、卒業研究を行い、卒業論文や卒業設計を通して新しい提案を行います。

4年間で身につく能力

- 人々とコミュニケーションを深め、柔軟な思考で企画を出せる提案力

- 文化や地域への深い理解をもとに持続可能なコミュニティをつくる実践力

- 人々の生活を豊かにする建築や都市を計画・建造できる専門的な力

学びのポイント

-

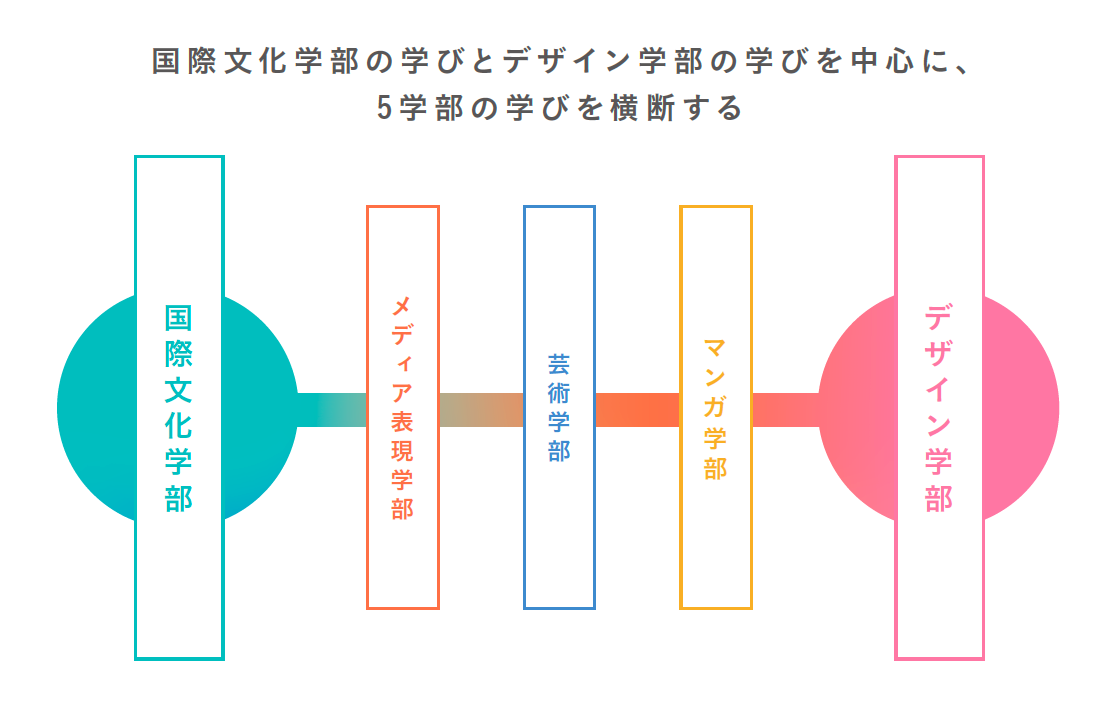

5学部の専門分野を横断的に学ぶ

これからの人間の生き方や、新しいコミュニティのあり方について柔軟に思考し提案するために、従来の学問分野にとらわれず、国際文化と建築を中心に、芸術、デザイン、マンガすべての学部から領域を横断的に学ぶことができます。

-

1学年16名の少人数制で、対話を通して学ぶ

少人数でのゼミ形式の学びにより、意見交換や問題意識の共有など、自分自身の考えを積極的に発表する機会が多数あります。教員からの指導やゼミ生の意見から、異なる視点も理解し多様な社会課題を知るとともに、問題解決の手法について視野を広げていきます。

-

フィールドでの体験を通して実践的に学ぶ

国内や海外のあらゆるフィールドへ実際に足を運び調査活動を行います。まちづくりに関する活動を行うNPO法人への参加など、インターンシップ制度も充実。実際に体験して感じたことから人間環境についての分析と考察を深めます。

研究テーマ例

- 山間地域の過疎化と地域再生の研究

- 町家の再生とコミュニティの変容

- 少子化と高齢化を意識したまちづくり

- 世界文化遺産の修復・保存計画の理論と神話

- ベトナムにおける都市の拡大と既存コミュニティの変容

よくある質問

人間環境デザインプログラムよくある質問卒業後の進路

公務員 / 建築士 / 地域コンサルタント など

主な就職先

まちづくり組織・機関 / 建築設計事務所 / 都市計画コンサルタント事務所 / 文化財関連機関 / 地域関連企業 / 国内外の文化を広く伝える企業(イベント企画、旅行・観光) / NGO / NPO / ソーシャルビジネス関連企業 / 建築士として起業

取得できる資格

- 一級建築士(受験資格)

- 二級建築士(受験資格)

VOICE

-

河井 敏明教員 環境マネジメントとしての建築設計

建築家として日々建築設計に取り組んでいると、異なる立場の人の利害を調整する機会が日常的に数多くあります。あるとき、その調整そのものが環境問題を解決する作業だと気づき、「環境マネジメントとしての建築設計」に興味を持ちました。私のゼミで取り組むのは、世界中の都市で活用できる普遍的な建築設計や都市開発のモデル。京都と他の都市を比較しながら観察・分析を行い、身近な視点から、地球規模の大きなスケールで、自分のアイデアを形にしてほしいと思います。建築設計にはさまざまな制約や問題が発生しますが、それぞれの解決方法を各場面で粘り強く探っていると、全体を解決する答えがポンッと現れる瞬間があります。その瞬間こそが建築設計を行う醍醐味なんですよ。 -

アンドレア・フロレス・ ウルシマ教員 人間と自然の関わりから生活環境改善を提案

ブラジル、日本など多様な地域で、人間の生活と環境変化の関連性に注目してきました。遠く離れた地域のまちづくりを比べると、必ず共通点と相違点が発見できます。それは、人間の普遍的な特性と地域の特殊性が組み合わさった結果。都市設計を通じて現代社会の多様性と複雑性に気づくことで、よりよい世界を創造するための条件を知ることができるはずです。私のゼミでは、人間(文化)と自然(水、気候、植物、動物、微生物等)がどう関わりあうかを調査し、生活環境を改善する提案を行います。それぞれを観察し、マッピングし、時間による変化や距離のある地域とのつながりや差異を明らかにしていきます。自分の周辺と遠く離れた地域、過去と未来を結びつけることに興味がある人ならだれでも歓迎します。一緒に学んでいきましょう。